Jerusalem

22.2.2024

Ich entscheide mich, eine Auszeit von der Recherche zu nehmen. Ich weiß, dass das Gemetzel in Gaza weitergeht; später lese ich, dass an diesem Tag wieder 40 Palästinenser durch das Bombardement eines Wohnhauses ums Leben gekommen sind. Ich fühle mich erschöpft und überfordert, bleibe lange im Bett liegen, beantworte E-Mails und WhatsApp Nachrichten und sehe nach, ob ich ein neues Match auf „Bumble“ habe.

„Bumble“, die im Vergleich zu „Tinder“ eher brave und auf ernsthafte Absichten ausgerichtete Dating App, scheint mir eine gute Möglichkeit zu sein, um mit Israelis ins Gespräch zu kommen. Ich habe mir vorgenommen, das Thema Genozid in Gaza in den Chats nicht zu erwähnen. Ich will verstehen, wie Israelis über das Thema denken, wenn sie sich nicht in der Defensive fühlen, ob sie es überhaupt erwähnen.

Ich chatte mit L. einer gebildet wirkenden Frau um die 40, die mich nach kurzem anfänglichem Geplänkel gefragt, ob ich Jude sei. Es ist offensichtlich unmöglich, dem Thema auch nur eine Stunde zu entkommen. Ich antworte wahrheitsgemäß, dass ich es nicht genau wisse, aber die Möglichkeit bestünde, dass mein Großvater mütterlicherseits Jude gewesen sei.

Es ist das ungelöste Geheimnis der Familie, die Wahrscheinlichkeit steht wohl dafür. Aus der Sicht des orthodoxen Judentums würde mich dieses Verwandtschaftsverhältnis nicht als Juden qualifizieren. Die „Halacha“, das Religionsgesetz gibt vor, dass jüdisch nur ist, wer von einer jüdischen Mutter geboren wurde oder „Giur“ gemacht hat, also vor einem “Beit Din“, einem Rabbinatsgericht, konvertiert ist.

Aus der Sicht des Staates Israel sieht die Sache anders aus: 1970 wurde die Einwanderungsgarantie des Rückkehrgesetzes, der „Law of Return“, auf Kinder und Enkel eines Juden ausgeweitet. Sollte mein Großvater also Jude gewesen sein und seine Religionszugehörigkeit nie offiziell aufgegeben haben, hätte ich Chancen auf den Erhalt der israelischen Staatsbürgerschaft erster Klasse.

Dann könnte ich beispielsweise unter dem Schutz der „IDF“ als vom Staat großzügig subventionierter Siedler im Westjordanland leben, auf enteignetem oder geraubtem Land, und könnte die Straßen nutzen, die exklusiv für die Benutzung durch israelische Staatsbürger jüdischer Nationalität reserviert sind.

Recht auf straffreie Misshandlung

Ich könnte mich vom israelischen Staat bewaffnen lassen und palästinensische Bauern daran hindern, ihre Olivenhaine zu bewirtschaften, unter dem Schutz der „IDF“ und in der Hoffnung, dass die Bauern aufgeben und wir uns wieder ein Stück von „Eretz Israel“ zurückholen. So könnte ich meinen Beitrag leisten zu der Verwirklichung des zionistischen Traums, unter Berufung auf das Wort eines Gottes an den ich nicht glaube, genau wie Ben Gurion und Jabotinsky.

Ich hätten das Recht, straffrei Palästinenser zu bestehlen und misshandeln. Straffrei würde ich bleiben, weil ich unter dem Schutz der Armee stünde und sobald mich jemand außerhalb Israels zu kritisieren wagt, könnte ich das Opfer spielen und meinen Kritikern Antisemitismus unterstellen.

All das könnte ich tun dank eines absurden Konstrukts, eines Taschenspielertricks, der aus einer Weltreligion eine Nationalität gemacht hat. Eine Nationalität, die sich zwar über den Nachweis jüdischen Bluts definiert, die Definition direkt aber wieder ad absurdum führt, indem sie mir das israelische Staatsbürgerschaft erster Klasse nur dann zugestehen würde, wenn mein Großvater kein Konvertit gewesen ist. Hätte seine Konversion zum Christentum Auswirkungen auf den jüdischen Anteil seiner Blutkörperchen gehabt?

Die Judenfrage

Ich frage L., inwiefern es wichtig sei ob ich Jude sein und füge hinzu, dass selbst wenn es der Fall sein sollte, es mir unwichtig erscheine, da ich das Judentum als Religion verstünde und ich nicht an Gott glaube. Mir ist bewusst, dass ich es mir damit zu einfach mache, aber ich möchte ihre Antwort hören. L. antwortet, sie verstünde, aber es ginge eben nicht um Religion, sondern um nationale Zugehörigkeit und um Nationalismus. Danach schläft das Gespräch ein.

Ich verabrede mich mit Tamir, er wird mich am nächsten Morgen abholen und nach Betlehem fahren, danach mache mich auf den Weg zurück in die Altstadt. An diesem Tag stehen die israelischen Soldaten vor ihrem befestigten Checkpoint am Kopf der Treppe. Eine israelische Soldatin verhört einen palästinensischen Jungen, er kann nicht älter sein als 12 oder 13 sein.

Ich bleibe stehen, um die Szene zu beobachten. Sie nimmt dem Jungen das Telefon weg und fordert ihn auf, es zu entsperren. Dann geht sie mit den Telefonen in das Wachhaus.

Der Soldat, mit dem gemeinsam sie das Verhör durchgeführt hat, bemerkt, dass ich stehen geblieben bin und bedeutet mir weiterzugehen.

Ich habe kein Interesse daran, selber verhört zu werden und gehorche. Der „Amnesty Report“ kommt mir in den Sinn. „Seit 1967 haben die israelischen Behördenüber 800.000 palästinensische Männer, Frauen und Kinder im Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, und im Gazastreifen verhaftet und viele von ihnen vor Militärgerichte gestellt, die systematisch nicht den internationalen Standards für faire Gerichtsverfahren entsprechen und in denen die überwiegende Mehrheit der Fälle mit einer Verurteilung endet.“ Die Vorstellung, dass der Junge in einem israelischen Straflager enden könnte, ist erschreckend, aber nicht unwahrscheinlich.

Ich gehe denselben Weg wie am Tag zu vor. Auf halber Strecke zur Klagemauer finde ich ein geöffnetes Café und setze mich hinein. Am Tisch vor mir sitzen zwei englischsprachige Touristen, sie wirken wie ein Pärchen. Er hielt ihr mit halblauter Stimme einen Vortrag über die Geschichte Jerusalems, über die Zeit unter jordanischer Herrschaft, den 6 Tage Krieg von 1967 und seine Auswirkungen auf die Stadt. Ich denke sehnsüchtig an meinen geräuschunterdrückenden Kopfhörer, die ich im Hotel vergessen habe.

Das Café hat Internetverbindung, ich hole das Telefon aus der Tasche und ich versuche, das Gespräch auszublenden und mich auf den Wikipedia Artikel über die „Via Dolorosa“ zu konzentrieren. Ich hatte am Vortag ein Schild gesehen, dass den Weg dorthin wies. Ich will die Gelegenheit nutzen, mehr von dem Ort zu sehen, der von so großer Bedeutung für das Christentum ist. Schon zu diesem Zeitpunkt ist mir klar, dass ich vielleicht nicht Israel zurückkehren werde, zumindest nicht in seiner jetzigen Form.

Die Ahnung als Antisemit diffamiert zu werden

Ich gehe davon aus, nach der Veröffentlichung dieses Texts im Netz als Antisemit diffamiert zu werden und halte es für möglich, kein zweites Mal nach Israel einreisen zu können. Wenn mittlerweile schon kritische Facebook Posts ausreichen, um als Terror Sympathisant zu gelten, scheint das ein realistisches Szenario. Jeder Ausländer, der nach Israel einreist, wird bei Ein und Abreise von den israelischen Sicherheitsbehörden befragt und seine Online Profil wird überprüft.

Die Instrumentalisierung des Antisemitismusvorwurfs ist mittlerweile so überstrapaziert, dass die Anschuldigung an Bedeutung verloren hat. Da alle ernsthaften Kritiker Israels, wie z.B. UN Berichterstatterin Albanese als Antisemitin verleumdet werden, ist die Öffentlichkeit skeptisch geworden, ein Umstand der tatsächlich existierenden Antisemiten in die Hände spielt.

Da keine allgemein anerkannten Standards für die Glaubwürdigkeit von Informationen mehr existieren und die Debattenkultur, besonders in den Vereinigten Staaten, häufig auf ein tribales Niveau herabsinkt, geht es gerade bei diesem Thema nur noch darum, um jeden Preis wie der Gewinner auszusehen und dem Gegner zu schaden. Antisemit. Kinderschänder. Whatever works.

Bemerkenswert ist dabei, dass schwerwiegende Vorwürfe wie „Donald Trump wird von Vladimir Putin kontrolliert“ oder „Donald Trump ist der neue Hitler“ in den amerikanischen Medien ständig zu hören sind und gerade deswegen nicht mehr verfangen. Diese Art von Verleumdung und Kolportage gehört mittlerweile einfach dazu und wird offensichtlich von keinem Beteiligten ernst gemeint oder ernst genommen.

Das Absinken des Diskursniveaus auf Stammesniveau lässt sich wörtlich verstehen und ist wahrscheinlich eher noch eine Beleidigung für nomadische Jäger und Sammler Gruppen. Diese Gesellschaften waren allem Anschein nach egalitärer als medial gelenkte Massendemokratien und weniger kriegerisch. Eine Gemeinsamkeit findet sich aber im Glauben an Magie und spirituelle Verunreinigung, die in den USA ein spektakuläres Comeback erlebt haben. Der Einfluss des apokalyptischen evangelischen Christentums in den USA wird in Deutschland häufig unterschätzt.

Die Rückkehr des Heilands ist nah

Millionen von Amerikanern, wie z.B. der ehemalige Vizepräsident Mike Pense und der republikanische Sprecher der Abgeordnetenkammer, Mike Johnson sind überzeugt, aktive Teilnehmer der finalen Schlacht zwischen Gut und Böse zu sein. Diese evangelikalen Zionisten betrachten die Gründung Israels, einer säkularen Nation, als Erfüllung der biblischen Prophezeiung; eine Ankündigung der baldigen Rückkehr des Heilands. Wer die Welt in Gut und Böse unterteilt, in „good guys“ und „bad guys“ dem ist Diplomatie zutiefst suspekt.

Wer zum Beispiel wie die amerikanische Politikerin Tulsi Gabbard den syrischen Diktator Assad getroffen hat, wurde vom Hauch des Bösen gestreift, ist unrein und verdächtig. Wer eine Position vertritt, die auch von Putin vertreten wird, ist durch diese Übereinstimmung verunreinigt. In Deutschland nähern wir uns mit Beschimpfungen wie „Putinversteher“ diesem Niveau rapide an.

Dieses magische Denken, dieser Reinheitskult, existiert in beiden politischen Lagern der USA. Wer mit einem als unmoralisch, als „bad guy“ gebrandmarkten Menschen Kontakt hält, wird besonders in den Augen der Linken, durch diese Nähe beschmutzt und muss ebenfalls gemieden werden. Es ist wahrscheinlich weniger das Verhalten einer Stammeskultur als das eines mittelalterlichen Dorfes.

Das Ideal individueller Freiheit ist ein Produkt der Stadt und der Kultur des gedruckten Wortes. Die aktuelle Situation erinnert im negativen Sinn an das „Global Village“, das globale Dorf, das der kanadische Medientheoretiker Marshal Mc Luhan mit der allgegenwärtigen digitalen Kommunikation entstehen sah. Der Mob des Global Village ist ignorant, lässt sich von ausschließlich von Gefühlen leiten und hat eine einschüchternde Wirkung auf den Einzelnen.

Gleichzeitig werden Online-Zensur und Überwachung immer aggressiver. Wer seinen Job behalten und einem potentiellen neuen Arbeitgeber keine „red flags“ zeigen will, der achtet darauf, sich mit seinen Meinungen nicht zu exponieren und keine problematischen Spuren im Netz zu hinterlassen. Ich weiß nicht, ob ich diesen Text veröffentlicht hätte, wenn ich als Angestellter arbeiten würde. Persönliche Integrität hat ihren Preis und die Frage, wem mit dem Posten palästinensischer Flaggen auf Facebook geholfen ist, liegt nah.

Der Verfall der Via Dolorosa

Ich zahle und mache mich auf den Weg zur Via Dolorosa. Unterwegs begegnen mir zwei christliche Mönche und zwei palästinensische Jungen probieren ihr Englisch an mir aus und verlangen einen Dollar. Die Vorstellung, dass Kinder wie diese beiden in Gaza zu tausenden im Bombenhagel sterben ist besonders unerträglich an dem Ort, an dem sich angeblich der Gott der Liebe für die Sünden der Menschheit geopfert hat.

Die Via Dolorosa, der Kreuzweg Jesu windet sich durch die Gassen des muslimischen Viertels der Altstadt Jerusalems. Der etwa 600 Meter lange Pfad beginnt nahe dem Löwentor und führt bis zur Grabeskirche, dem Ort, an dem Jesus laut der Bibel gekreuzigt und begraben wurde.

Die Fassaden vieler Gebäude sind verfallen und die Straßen sind von Schlaglöchern durchzogen. An den Wänden prangt Graffiti, Müll sammelt sich in den Ecken. Diese Vernachlässigung spiegelt die politische und soziale Lage in Ostjerusalem wider. Die Spannung, die zwischen der religiösen Bedeutung und der ernüchternden Realität der Via Dolorosa liegt, weist auf das tiefere Problem hin: die Verbindung von Monotheismus und Macht, von Gott und Gewalt, von Religion, Identität und Politik.

Beauty Brigade

Ich lasse die Via Dolorosa hinter mir und kehre noch einmal zur Klagemauer zurück. Auf dem Weg dorthin fällt mein Blick auf die Hand einer israelischen Soldatin. Der Finger, der lässig über dem Abzug ihrer M16 schwebt ist geschmückt mit einem silbern lackierten künstlichen Fingernagel. Das seltsame Bild erinnert mich an die vielen im Netz kursierenden Tik-Tok Tanzvideos von IDF Soldatinnen in Uniform.

Max Blumenthal beschreibt die Rolle junger Frauen in der israelischen Armee so: „Anstatt sich durch militärischen Elan Respekt zu verschaffen, wie es ihre männlichen Kollegen tun, werden Soldatinnen oft in die Rolle der „Matratze“ gedrängt, die ihren Wert für den Staat durch sexuelle Verfügbarkeit und ein makellos verführerisches Äußeres unter Beweis stellt. Mit den Worten von Ezer Weizman, einem ehemaligen israelischen Präsidenten und Kommandeur der Luftwaffe des Landes: „Die besten Männer ins Cockpit, die besten Frauen zu den Piloten“.

Bis 2001 wurden Soldatinnen bei ihrer Einberufung in die Armee einer Fraueneinheit namens „Chen“ zugeteilt; „Chen“ bedeutet Hebräisch „Schönheit“ und „Anmut“ – die „Beauty-Brigade“. Während männliche Soldaten sich darauf konzentrieren, ihre körperlichen Fähigkeiten zu maximieren, erhalten viele Frauen Schönheitstipps und Hilfe bei der individuellen Anpassung ihrer Uniformen für maximalen Sexappeal. Im Gegenzug werden sie als Requisiten in der Pro-Armee-Propaganda eingesetzt, wobei hübsche Soldatinnen mit vollem Make-Up häufig auf den Titelseiten israelischer Zeitungen erscheinen und das Militär als schwer bewaffnetes Ibiza darstellen.³⁹

Der Platz vor der Klagemauer ist an diesem Tag weniger überlaufen und ich nutze die Gelegenheit, um Fotos zu schießen.

Wieder empfinde ich die beklemmende Diskrepanz zwischen der Alltäglichkeit meines Touriprogramms und dem Anlass der Reise.

Die Al Aqsa Moschee befindet sich nur 60 Meter von der Klagemauer entfernt. Die Moschee, gilt nach der al-Harām-Moschee in Mekka und der Prophetenmoschee in Medina als dritt heiligste Stätte des Islams. Während der Kreuzfahrerherrschaft ab 1099 wurde die Moschee in einen Palast umgewandelt und diente als Hauptquartier des Templerordens. Nach der Rückeroberung Jerusalems durch Sultan Saladin im Jahr 1187 wurde die Al-Aqsa-Moschee wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung zugeführt.

Heute steht die Al-Aqsa-Moschee unter der Verwaltung einer islamischen Stiftung. Der Zugang zur Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem ist seit Jahrzehnten ein zentraler Konfliktpunkt zwischen jüdischen Israelis und Palästinensern. Aus jüdischer Sicht wurde die Moschee auf dem Tempelberg errichtet, dem Ort an dem sich laut der Überlieferung zwei bedeutende jüdische Tempel befanden.

Die religiöse Bedeutung des Orts für beide Gruppen führt regelmäßig zu Spannungen und gewaltsamen Auseinandersetzungen.

Im April 2023 kam es während des muslimischen Fastenmonats Ramadan zu schweren Zusammenstößen zwischen palästinensischen Gläubigen und der israelischen Polizei in der Al-Aqsa-Moschee. Auslöser waren Berichte über geplante jüdische Rituale auf dem Gelände. Die Polizei stürmte die Moschee, setzte Tränengas und Blendgranaten ein, was zu zahlreichen Verletzten und über 350 Festnahmen führte.

Bereits im Mai 2021 eskalierte die Situation, als israelische Sicherheitskräfte die Moschee stürmten und dabei Hunderte von Palästinensern verletzten. Die wiederholten Einschränkungen des Zugangs zur Al-Aqsa-Moschee, insbesondere während religiöser Feiertage, werden von der palästinensischen Bevölkerung als Provokation empfunden. Die israelische Regierung begründet diese Maßnahmen mit Sicherheitsbedenken.

Das Ritual der Roten Kuh

Der Konflikt um die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem spitzt sich durch das Vorgehen zionistischer Siedlergruppen zu, die die Errichtung eines Dritten Tempels auf dem Tempelberg anstreben. Ein zentrales Element dieser Bestrebungen ist das Ritual der „roten Kuh“ (Para Aduma), deren Asche nach jüdischem Recht zur rituellen Reinigung dient und als Voraussetzung für den Tempelbau gilt. Extremistische jüdische Gruppen haben in der Vergangenheit versucht, rote Kühe nach Israel zu bringen, um dieses Ritual durchzuführen.

Diese Aktivitäten werden von der muslimischen Gemeinschaft als Provokation und Bedrohung des Status quo auf dem Tempelberg wahrgenommen. Scheich Ekrima Sabri, der Prediger der Al-Aqsa-Moschee, hat die Legende der roten Kuh als „jüdischen Aberglauben“ bezeichnet und betont, dass solche Rituale nichts mit der Al-Aqsa-Moschee zu tun hätten.

Die aktuelle Fokussierung auf Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir, die extremistischen Siedler in der israelischen Regierung, wie, lenkt von den eigentlichen Ursachen des Konflikts ab: der expansiven, nationalistischen Ideologie des Zionismus und der fortgesetzten Besetzung palästinensischer Gebiete.

Der Streit um die Moschee ist ein weiteres Beispiel für das Missverständnis, dass es bei dem Konflikt vor allem um Religion gehe; immerhin trug auch die Hamas Attacke am 7.10.2024 den internen Titel „Operation Al Aqsa Flood.“ Hamas hat ein siebzehnseitiges Dokument in englischer Sprache veröffentlicht und die Beweggründe für die Attacke am 7.10.2023 dargelegt. Aus der Erklärung wird deutlich, dass Religion nur eine untergeordnete Rolle spielt und es um Kolonisierung und Widerstand ging, wie immer in diesem Konflikt.

Die ersten Sätze der Hamas Erklärung zum siebten Oktober lauten wie folgt: „Der Kampf des palästinensischen Volkes gegen Besatzung und Kolonialismus begann nicht erst am 7. Oktober, sondern vor 105 Jahren, einschließlich 30 Jahren britischer Kolonialherrschaft und 75 Jahren zionistischer Besatzung. Im Jahr 1918 besaß das palästinensische Volk 98,5 % des Landes Palästina und stellte 92 % der Bevölkerung auf dem Land Palästina dar.

Während es den Juden, die in Abstimmung zwischen den britischen Kolonialbehörden und der zionistischen Bewegung in Massenimmigrationen nach Palästina gebracht wurden, gelang, die Kontrolle über nicht mehr als 6 % des Landes in Palästina zu übernehmen und 31 % der Bevölkerung auszumachen, bevor 1948 die zionistische Entität auf dem historischen Land Palästina ausgerufen wurde.⁴⁰

Perfider Albion

Die 30jährige britische Kolonialherrschaft, die „Mandatszeit“ begann mit der Eroberung Palästinas durch britische Truppen im Jahr 1918. Vorher war Palästina 400 Jahre eine Provinz des Osmanischen Reichs gewesen.

Während der Osmanischen Herrschaft waren in Palästina Clans und Familien die entscheidenden Bezugsgruppen, die moderne Vorstellung eines homogenen Nationalstaats wurde erst im neunzehnten Jahrhundert weltweit dominant. Das sogenannte Mandatssystem, das von den Alliierten Mächten eingerichtet wurde, war eine Form von Kolonialismus und Besatzung, die zeitlich begrenzt sein sollte.

Das System übertrug den Siegern die Herrschaft über die Gebiete, die zuvor von den unterlegenen Mächten, d.h. Deutschland, Österreich-Ungarn, Bulgarien und dem Osmanischen Reich kontrolliert worden waren.

Das erklärte Ziel des Mandatssystems war es, den Siegern des Krieges die Verwaltung der neu entstehenden Staaten zu ermöglichen, bis diese unabhängig werden konnten.

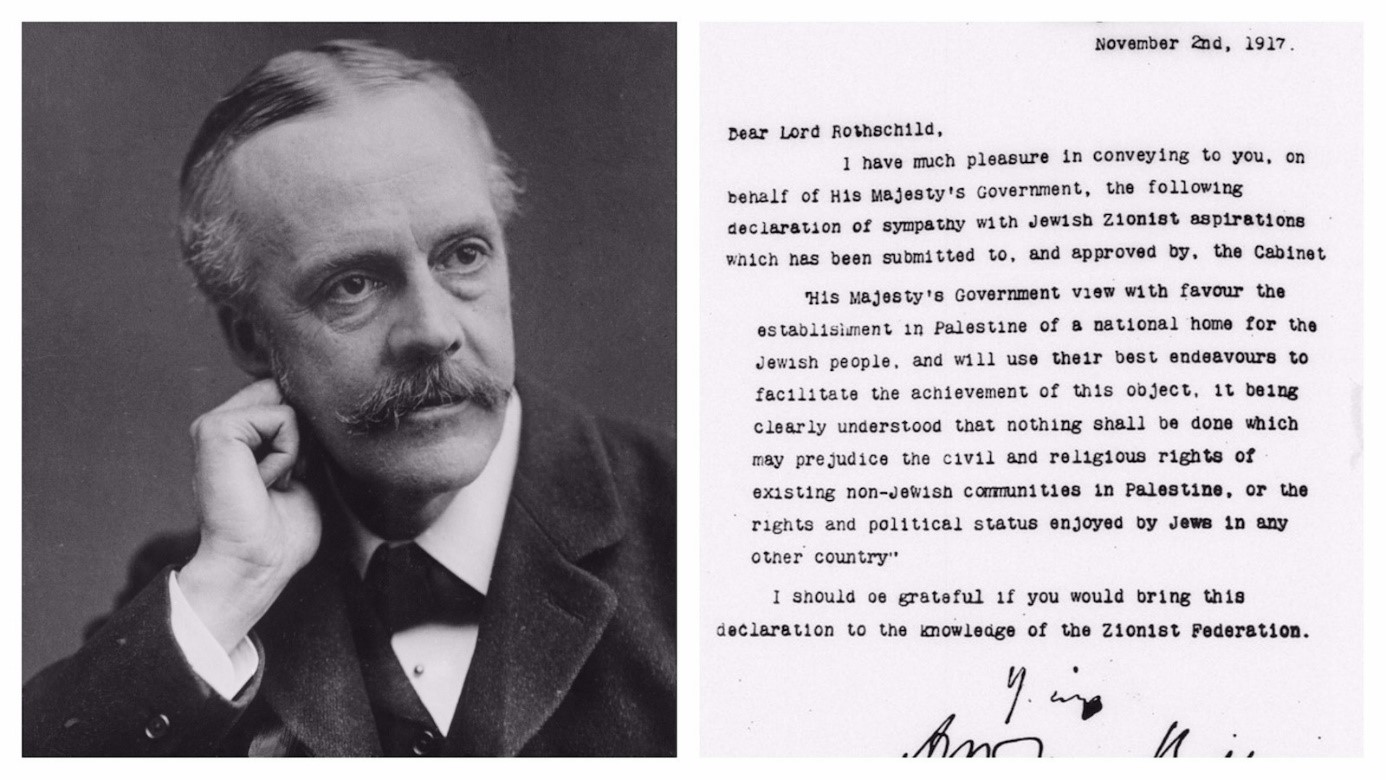

Ein weiteres für den Konflikt entscheidendes Ereignis war die „Balfour Deklaration“ vom 2. November 1917. Das Dokument markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der Region. In einem kurzen Schreiben erklärte der britische Außenminister Arthur James Balfour gegenüber dem einflussreichen Zionisten Baron Rothschildt, die Unterstützung der britischen Regierung für die Errichtung einer „nationalen Heimstätte für das jüdische Volk“ in Palästina.

Nachdem Uganda und Argentinien aus dem Rennen waren, hatte sich die die zionistische Bewegung auf die Schaffung eines jüdischen Staats, d.h. einer europäischen Kolonie in Palästina, konzentriert. Die ersten Bemühungen, insbesondere Verhandlungen mit dem Osmanischen Reich, blieben jedoch erfolglos.

Die geopolitischen Verschiebungen während des Ersten Weltkriegs boten neue Chancen und führten zu Gesprächen zwischen britischen Regierungsvertretern und zionistischen Führungspersönlichkeiten wie Chaim Weizmann. Das Ergebnis war die Balfour-Deklaration, die erstmals die offizielle Unterstützung der damals dominierenden Weltmacht für das Ziel der „Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk“ in Palästina ausdrückte.

Hier die deutsche Übersetzung des folgenschweren Schreibens:

Sehr geehrter Lord Rothschild,

ich freue mich, Ihnen im Namen der Regierung Seiner Majestät die folgende Erklärung zum Ausdruck des Mitgefühls mit den Bestrebungen der jüdischen Zionisten übermitteln zu können, die dem Kabinett vorgelegt und von diesem gebilligt wurde.

Die Regierung Seiner Majestät befürwortet die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird sich nach besten Kräften dafür einsetzen, die Erreichung dieses Ziels zu erleichtern, wobei klar ist, dass nichts unternommen werden darf, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nichtjüdischen Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politischen Status der Juden in einem anderen Land beeinträchtigen könnte.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese Erklärung der Zionistischen Föderation zur Kenntnis bringen würden.“

In der sanften Sprache der Diplomatie und mit einer wenig eindeutigen Formulierung verpflichtete sich das Britische Empire, Theodor Herzls Ziele der jüdischen Eigenstaatlichkeit, Souveränität und Kontrolle über die Einwanderung in ganz Palästina zu unterstützen. Bezeichnenderweise wurde die überwältigende arabische Mehrheit der Bevölkerung, damals etwa 94 Prozent, von Balfour nicht erwähnt, oder vielmehr nur auf hinterlistige Weise als „bestehende nichtjüdische Gemeinschaften in Palästina“.

Die Balfour Deklaration ist eines der seltenen Dokumente von dem mit Sicherheit gesagt werden kann, dass es den Lauf der Weltgeschichte entscheidend beeinflusst hat. Das kurze Schreiben gab der zionistischen Bewegung Auftrieb und führte zu einer verstärkten Einwanderung europäischer Juden nach Palästina. Gleichzeitig legte sie den Grundstein für die Auseinandersetzung zwischen den Siedlern und der einheimischen Bevölkerung.